刚进这个群(注:长江产经智库群)里就遇到了两个大讨论:一个是关于人才流动的有序性问题,另一个就是近年才开始进入国人视线的工匠精神问题。

呼唤工匠精神,不仅是因为国人随着生活水平的提高而对商品的性能和质量方面有了更新更高的要求,而且因为我们饱受了假冒伪劣商品之苦,甚至于我们的健康与生命安全都由此而受到了严重的威胁;而且因为有识之士们已经看到,在经济全球化过程中,我们因为拿不出在市场上具有强大竞争力的产品和服务,在附加价值高的产品市场上,我们往往争不到一席之地,中国依然处于国际分工的最低端。我们输出资源,付出辛劳,能够换来的财富却少得可怜。我们的人均收入依然与发达国家相去甚远。

我们开始认识到,尽管时代迈入了工业化以后,大机器替代了手工作坊;企业组织以科学的方式将传统匠人的复杂工作分解为简单的要素作业并以科学的规划与计划,实现了专业化的分工与合作;自动化将人们从繁重的体力劳动中解放出来,但现代产业中很多产品的高附加价值,依然与这些产品的生产者们所具有的精湛娴熟的技艺和那种对工作一丝不苟,精益求精的工匠精神有着密不可分的关联。这一观点,我们可以从重视工匠精神的德国或日本的成就中得到印证。这两个国家所制造的产品以其精致,高质量,高性能著称于世界。而日本以丰田汽车为代表的“精益生产”又打破了“质量与效率不可兼得”的悖论,实现了低成本下的高质量。

无论是从欧洲产业革命的历史还是从日本的现代工厂,我们都可以看到现代产业中的工匠与传统作坊中“匠人”其实是有着较大区别的。因为现代产业的主要特征是专业化分工。

这种区别的主要方面,首先是人的心理和精神特征方面的区别,据马克斯?韦伯的观察:在十八世纪的欧洲,大量的新教徒们积极投身于近代工业而成为熟练工人或管理人员,与往往趋于一直呆在旧有行业中而成为本行业师傅的天主教徒们形成了鲜明的对比。他指出:由环境所得的心理和精神特征决定了人对职业的选择,从而也决定了他一生的职业生涯;并从他的著作《新教伦理与资本主义精神》中详细阐述了:把自己在尘世间的劳动作为上帝赋予的“天职(calling)”是新教伦理中最为基本的部分,每个新教徒都把努力工作作为自己的道德义务,他们要通过由自己的努力获得的成就来证明上帝对自己的恩宠,从而使自己的灵魂获得拯救(Max Weber,1905)。

现代产业中之工匠的另一特征则是与理性的资本主义组织方式的相适应性。

在德国,人们为了适应这种理性的组织方式,特别重视职业训练和职业教育;全社会尊重技术工人,不盲目追求高学历,约60%的青年都不上大学,而是在接受了2-3年的专业化、标准化的职业教育后进入社会。接受职业教育的学生,上学期间有一半时间是在工厂实习,毕业后可以直接成为技术工人。

二十世纪初的美国,随着科学管理方式的运营而生,人们对于在制造工厂内组织劳动的合理性之追求迎来了一个崭新的局面。一条条作业传送带将一人一岗式的分工连接起来,美国的制造工业达成了前所未有的生产效率。在这个“科学的”管理体系中,复杂的匠人技能,通过科学的测定和定量的分析被分解为一系列简单的标准作业(Taylor,1911)。人们相信,科学的管理方式代替工匠技能的时代已经到来。尽管科学管理的方法常常因为使工人沦为机器的附庸而广遭诟病,但在美国的制造业,这种企业内的分工合作方式一直得到了延续。

直至上个世纪七十年代,日本的崛起给整个西方世界带来了极大的冲击。精致而又价格低廉的日本产品以其高性能、高质量赢得了世界市场,日本式的经营管理也因此而受到了举世的瞩目。

走近日本企业,人们惊讶地发现:那里看不到美式的严格分工;同一条生产线上流动的是十几种不同的产品。而在这种没有严格分工、工作对象又复杂多变的条件下,工匠的熟练与创造力又重新构成了日本企业的核心竞争力。

日本人通过在实践中的摸索,将美式的科学管理和质量管理与自己的文化传统和工作习惯结合起来,形成了一套独特的管理制度和方法。在日本企业中,“顾客至上”的理念作为“企业文化”的核心贯穿于每个员工的日常行动之中(Ouchi,1981)。在那里工作的人们有着一种不断进取的向上心,他们主动学习,精益求精,为企业献计献策。

日本企业内的分工合作体系,是一个个由多人组成的作业小组替代了美国式的一人一岗。

尽管每个作业小组的标准工作量仍按科学管理方式来测定配置,但小组内作业分工的界限已变得十分模糊。这种模糊性不仅有利于克服“科学管理”的“机械式的”合理分工体所存在着的难以适应市场和技术变化的“僵硬性”问题,而且还更符合人性、促使员工们不断进取并在实践中获得更为丰富的技能。日本的著名管理学家小池和男将日本企业中员工所获得的技能称为“知性熟练”(小池和男,1981)。

形成 “知性熟练”的条件,正是模糊了分工界限的作业小组制度。在这种制度下,新员工通常无需经过事前训练(Off JT)就可上岗,他们在上岗后通过师傅带徒弟的方式边工作边受训(OJT),通过工作实践而逐渐获得可以胜任多个岗位的多项技能。不仅如此,他们还把通过不断轮换岗位来获得越来越多的技能作为在组织内晋升的唯一途径。在这样的制度安排下,日本企业所培养起来的员工们的“知性熟练”不仅具有应对市场和技术变化的能力,而且还具有发现问题解决问题的能力。

“知性熟练”根植于重视工作现场与工作实践的“现场主义”土壤之中。所谓现场主义,就是倡导要到发生问题的现场去分析原因,找到问题的关键点并寻求对策。这种思想实际上也可以看作是对“科学管理法”的一种逆向思维,在“科学管理法”中,作业方法与工作流程的合理化是专门由科学管理的专家们通过“客观”观察和科学计算的方法来完成的。而现场主义所重视的是“人到,眼到,手到(日语中更抽象地表述为现场,现物,现实)”的原则,即不是由外在的专家,而是由亲临实践的工人们从其切身感受出发,经过内省思考而提出对现状的改善。所以这种变化或改善既是细致的、也是可以追踪工作现场内的变化而随时进行的。而这种细致而又敏捷的改善恰恰是“科学管理法”之力所不能及的。

正因为如此,日本企业可以做到在敏感地对应技术与市场变化的同时又能“将质量做入产品之中”。他们注重生产过程中的每一个环节,某一个环节中出现的问题一定会这个环节中得到解决,却不会因放任其流到了下一个工序而导致其所有后续工序的劳而无功,从而带来工时与材料能源等方面的浪费。

日本企业中的“知性熟练”,还在制度化了的“精益求精”的机制中得到进一步的深化。例如,在丰田的“精益化生产”方式中,除了广为人们所熟知的“零在库”(Just In Time ),还有以“自働化”为起点的改善活动。在这里区别于“自动化”的“自働化”概念是,一旦自动流水线上出现了问题和故障,机器和生产线就会自动停止,而对于所产生的问题,他们不是就是论事地以解决当前的问题为满足,而是被要求通过五次“为什么?”的询问去刨根究底地找出问题的深层原因,从而提出防患于未然的改善措施(大野耐一,1978)。这种对问题的深究和不断的学习思考,正是日本企业中“知性熟练”得以不断发展壮大的重要源泉。

当然,日本式的“精益化生产”方式,与他们传统的“终身雇佣”和“年功序列”相辅相成的。所以这一点上,他们的这种“合理性制度安排”也未必就是可以放之四海而皆准的。更何况,在一个注重细节,精益求精的环境中工作,工作压力实在是很大的,大家应该能够看到这一面。在日本,因为工作压力而自杀的案例很多,已成为一大社会问题。

另一方面,当这个社会的整个文化习惯都被这种“精益求精”的工匠精神所统治的时候,往往就同时又阻碍了那种翻天覆地的创新和革命的诞生。事实上,在传统的制造业,日本无疑是遥遥领先的。而在进入二十一世纪后的高新产业方面,日本的表现却不尽人意,在这个领域引领世界前进的是美国而不是日本。

日本的“停滞不前”,某种意义上反映了“工匠型创新”的局限性。比较一下美国硅谷的模式与丰田汽车为代表的日本制造业模式。就会发觉两者有着显著的不同。

强调工匠精神的日本,擅长于维持现行秩序下的渐进性创新,这种创新主要广见于生产流程的改进之中。而强调企业家精神的美国,着重于从无到有的或带有破坏性的突破性创新。

这种创新主要体现为产品的创新,较多地出现于技术和市场变化迅猛的新兴产业的初创期。

有关这两种不同模式的创新,上世纪七十年代后期的阿伯内西,在其《生产率的窘境》一书中有所阐述(Abernathy,1978),而本世纪初哈佛大学的克里斯坦森所著的《创新者的窘境》一书则又一次提示人们:一味地尊奉“顾客是上帝”的信条而倚重于精益求精式的技术改进的做法,其实蕴藏着巨大的危机(Christensen,1997)。

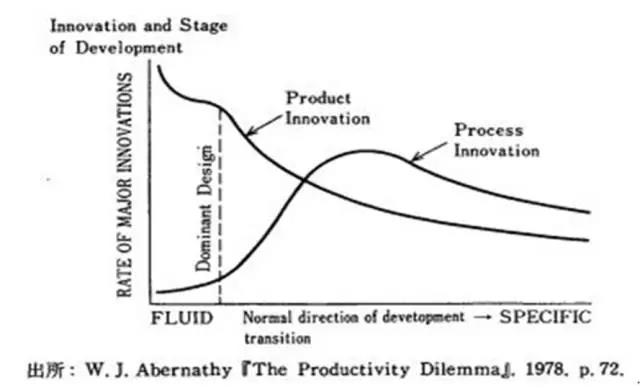

阿伯内西的《生产率的窘境》中有关技术创新的主要论述,可以参照下图 。

此图表明了某一产业的不同发展阶段中技术创新内涵的区别。他把技术创新主要划分为产品的创新与工艺流程的创新两大方面,在初期阶段,产品的创新是占主导地位的。但是到了某个临界点,一旦主流设计确立下来,工艺流程的创新就逐渐开始占主流, 因为产品的基本设计已经定型了。比如二十世纪的汽车就是这个样子。主流设计确立以后的竞争,就主要是工艺流程与生产方法的竞争了。而日本的工匠们所擅长的技术创新属于后者,是连续型的,精益求精式的。所以在传统的机械制造行业中日本企业具备很强的竞争力。

克里斯坦森在《创新者的窘境》一书中指出,创新有两种类型:一种是对既存产品持续不断地加以改良的连续型创新,另一种是以否定或破坏既存产品价值为前提的创造全新价值的创新。并指出:既存的大型优良企业为了不断满足既有顾客们的需求之增长,往往倚重于前者而轻视后者。可也正是因为这种倾向,大企业往往又错过了参入新兴市场的机会,等到大量顾客突然间纷纷接受这种新价值,原有的市场份额受到严重威胁之时,他们才会幡然醒悟,可到了这种境地已是为时晚矣,他们已经被那些创造全新价值的新兴企业甩到了脑后而丢失了多年的竞争优势。

借助上述研究我们就可理解为什么上世纪七八十年代日本经济腾飞了?为什么从本世纪初开始日本的经济一直不尽人意,经济的主导权重新回到了美国人手里了?从上世纪末到本世纪初,人类迎来了新的一轮技术革命。IT,交通,生物,材料技术等方面都有了突飞猛进的变化,人们的生活样式也因此发生了巨大的改变。在这场变革中,美国企业创造了更多的新产品,新市场和新的商业模式,从而在全球化的国际分工中取得了主导的地位。

适应于飞跃式的破坏性创新的组织制度,恰恰是以打破组织旧有的有序性为前提的。譬如硅谷的苹果,谷歌,脸书等诸多著名IT企业,员工持续在同一公司就业的平均年份是五到七年,在那里,流动成为常态。而在这些企业中工作的员工,从上下班时间到工作地点,业务量等许多方面都有很大的自由度。

针对这类创新型组织的研究,早在上世纪七十年代就已开始。其中最为著名的就是所谓的M.Cohen, J.March 以及 J.Olsen所提出的垃圾箱模型(Garbage Can Model,1972),他们把这类创新型组织比为垃圾箱。在这类组织里,最基本的要素就是每个参与者所抱怨的未曾得到解决的问题,相当于扔进垃圾箱内的垃圾,而其中最重要的过程却是被扔进垃圾箱内的垃圾之间所发生的物理的或化学的反应。也就是说常常是那些未曾得到解决的问题相遇在一起,而发现自己的问题恰好就是对方问题的解,反之也是的时候,一种新的因果联系就此被发现,于是新的发明创造就此诞生出来了。

垃圾箱模型所揭示的是,创造是在许多无序的接触和碰撞之中发生的,创造性工作更需要的是触碰的机会而不是秩序,在那里无秩序的偶遇远胜于有条不紊的事先安排。事实上,进入二十一世纪后管理组织论的前沿性研究,大多都从对组织均衡,组织对环境的适应的问题研究转向了对组织生成的问题研究。

西方发达国家业已进入后工业化时代的今天,我国却是一个刚刚迈入工业化的国家。从这个意义上说,工业化时代的工匠精神,以及与工业化的分工合作相适应的工匠型熟练技能都是不可欠缺的。但另一方面,我们也在IT等高新技术产业的领域之中,也已部分取得了既有工业发达国家未能实现的飞跃性发展而凸显出后发性的优势。因而可以说,实现更多飞越式的破坏性创新也是时代赋予我们的责任。所以综合起来,我们不能做出非此即彼的选择而是需要兼而有之。那么我们应该具有怎样的制度才能保证同时可以得到两类不同的创造性呢?我们需要考虑的是,同一组织中类似于美国式的制度与管理和类似于日本式的制度与管理是否有可能和必要同时并存?如果有这种必要性和可能性,那么如何处理好两者的关系而又使他们互相弥补而不是互为冲突、消耗?

关于这些问题的思考,我们可以从管理组织论中权变学说的方法论中汲取一点思路。按照权变学说,普适而一成不变的最佳组织制度与管理方法是不存在的。企业的组织构成必须随着其所处的内外条件的不同而作出相应的选择。这样才能取得高业绩,不同类型的企业通常应有不同的选择。为企业提供建议,必须建立在对其所处的市场环境,技术特性以及成员基本构成等方面作出全面的实证调查和分析之上,方可有益。不过有一条是明确的,即

无论是持续性的创新还是飞跃性的创新,它们都不来源于自上而下的命令或计划,而是来源于员工的自发进取精神及其活跃的自由探索之中。

主要参考文献:

Max Weber,Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.1905(于晓、陈维纲中译本《新教伦理与资本主义精神》,三联书社).

Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management . Harper & Brothers,1911(马风才中译本《科学管理诸原理》,机械工业出版社).

Ouchi, William G. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Addison-Wesley. 1981.

大野耐一『トヨタ生産方式―脱規模の経営をめざして―』ダイヤモンド,1978.

小池和男『日本の熟練 すぐれた人材形成システム』有斐閣選書, 1981.

Abernathy, W.J. The Productivity Dilemma: Roadblock to Innovation in the Automobile Industry. Johns Hopkins University Press,1978.

Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business School Press, 1997.

Cohen,Michael D.;March,James G.;Olsen,Johan P. A Garbage Can Model of Organizational Choice.Administrative Science Quarterly,1972.

岸田民樹『経営組織と環境適応』 三嶺書房,1985.

作者:王建国,长江产业经济研究院特约研究员,日本中京大学准教授。

扫一扫 加微信

扫一扫 加微信