机遇加上努力,让我们勇立潮头40年

紫金传媒智库“改革开放四十周年访谈”第四期访谈人物是中国人寿养老保险江苏分公司总经理梅国洪先生。1980年,伴随着改革开放的春风,中国中断了整整20年的保险行业“重新开张”,梅总适逢风云际会,成了当时国内从事这个新鲜行业的第一批幸运弄潮儿。

作为50后的梅总也将和他的同龄人一样,慢慢告别职业生涯。站在大行宫人寿广场12楼他的办公室的落地窗前,能够看到太平南路这个南京的世代繁华之地。人事更迭有时,唯有商业大潮,历经岁月流淌不息。美国的《华尔街日报》曾向中国这群特殊的50后致敬,说“世界上最勤奋的人已经老了”。

此际回首看改革开放40周年,梅总深感改革开放最大魅力就在于,“机遇加上努力,让我们勇立潮头40年。

梅国洪总经理接受紫金传媒智库访谈

紫金传媒智库(以下简称“问”):谢谢梅总接受紫金传媒智库为纪念中国改革开放40周年举办的“中国改革开放四十周年访谈“。1978—2018年,中国改革开放事业走过了40年。十一届三中全会召开之时,当时您的人生状况是怎样的?

梅国洪(以下简称“答”):在十一届三中全会召开之前,知识青年上山下乡。轮到我要上山下乡时,中国知青的境遇已有了较大的改变。因为在此之前的1973年,福建的一位教师李庆霖给毛主席写信反映他儿子下乡后很艰苦,也受到很大的伤害。毛主席给李庆霖批示我记得很清楚:“李庆霖同志:寄上300元,聊补无米之炊。全国此类事甚多,容当统筹解决。”从那之后国家开始增加对上山下乡知青的关心。我的父母亲单位也出资在农村建立知青点。我先在城里待了几个月,正准备上山下乡,这时恢复高考了,所以虽然我有知青的身份,但实际上我没有参加下乡。我去参加高考了,不过第一年没考上。正如周晓虹教授也提到过,1977-1978年恢复高考,录取率最高的是下乡2-6年的知青,其次是6-10年的知青,录取率最低的是应届毕业生,我就是当时的应届毕业生。我们这批人录取率低是有原因的:一个是中学毕业不久,我们还没有知青那种真正的紧迫感;二是我们当时读书经历很奇葩:1966年到1976年,“文化大革命”10年,正好是我的小学、初中、高中完整的10年,没学到多少东西,直到参加高考复习才开始自学了一些知识。

1977年底我参加第一次高考名落孙山。第二年接着报考。因为我从小就想当兵,当兵也可以改变命运。可我却没有遇到过招兵的机会。我想着当警察也行,就报考了当时的省公安学校(中专),但体检时因眼疾没过关,就被分配到了江苏省银行学校去读书。从1978年12月起,我开始了学习银行专业知识。

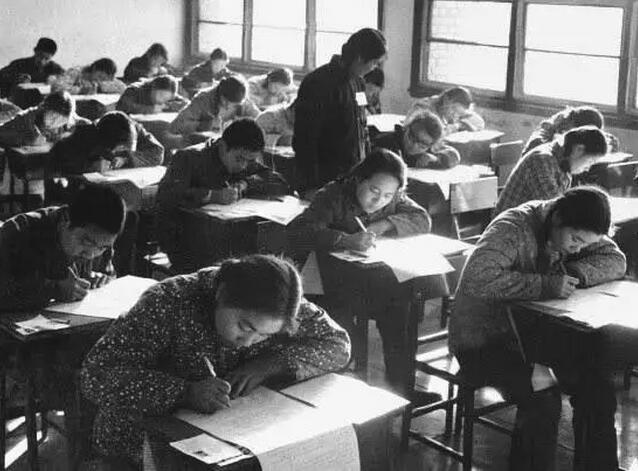

1977年恢复高考

问:当时听到高考的消息,有没有一种强烈的意识觉得改变命运的时候到了?那个年代,很多人对保险肯定是闻所未闻,您是怎样走上保险这个道路的?

答:其实对我而言倒没有。我在城市长大,还没感觉到生活艰难得不得了,但的确觉得考试是个机会,虽然我并没有抵触下乡,但总觉得下乡不如企业上班好,当时上山下乡政策调整的趋势已经比较明显。无论如何,我还是抓住机会,通过参加考试走出了一条自己选择的道路。

我从银行学校毕业以后,进入苏州市人民银行保险科(对外称人民保险公司)工作。我们这一批人在正规学校经过快速专业培训,两年以后就走上职业岗位,是很受欢迎的。当时整个金融系统已经十年没有正规专业学校分配的毕业生,可以说出现了一个年龄断层。当时公司一共8个人,4个老同志,其中最小的已经55岁,另外4个年轻同志,其中最大的23岁,我当时22岁,我们和前辈相差30多岁,巨大年龄断层也说明这个行业亟需新鲜血液。

“文革”以后,保险业才慢慢恢复。可以说,我是“文革”后第一批科班出身的银行职员和保险职员。当年民间把银行业比喻成金饭碗,邮政业是银饭碗,国企是铁饭碗。1949年前我们国家的保险业很混乱;1949年解放后成立人民保险公司,学苏联把外资保险公司赶走了,把私营保险公司或者关掉,或者兼并了。五十年代,因为保险公司的地方分支机构在农村、边远地区、落后地方强迫农民买保险,让毛主席知道后非常愤怒,说我们国家不要办保险公司,就关掉了。文革期间,当时国家有对外经济贸易方面的保险需求,就在中国银行内保留了一个经办保险业务的处级部门,只有9个人。直到1979年底,国家才决定逐步恢复保险业,这中间整整中断了20年。

改革开放一开始大家都不懂保险。我第一次听到保险是在银行学校读书。我在银行的一个分理处实习,分理处下边有几家储蓄所,他们每天要把钱汇缴到分理处。储蓄所有个老同志每天早上来领款、晚上来送款,有人叫他“老保险”。我就向他请教保险公司是什么情况,他就给我介绍了保险,后来我进入保险公司工作时,他也回到了保险公司工作,是我职业生涯里的第一位师傅。

问:“文革”让中国的教育停滞多年,所以今天对当年的回忆和描述都是“苦难叙事”和精神苦旅,但改革开放后很多行业又人才紧缺,也意味着你们这一代人迎头赶上,机遇“砸”在头上?

答:我们这一代人有幸运的,也有不幸运的,关键是怎么看。那个年代考上大学并不是唯一改变命运的途径,参军也很好。我们还有从事个体经营的同学,还有的出国去当“倒爷”的,当然还有一些年纪很轻时就因少不更事而违法犯罪被判刑了,但他们出来后就遇到宽松的社会环境,自食其力,有的还发家致富了,所以也不能说人家失败。我们这一代人正好遇上了改革开放的春风,我的看法是,总体而言,机遇可能要比坎坷更多一点。机遇加上努力让我们勇立潮头40年。

我认为我的职业生涯有两点很重要:一是遇到好的时代,二是进入朝阳行业。如果我当年没有选择这个正被需要的行业,可能就会被分配到某个可能会倒闭的工厂或者什么单位。当然我也还可以选择别的机会,但当时银行、保险业的机会真的很多,当年整个中国大陆只有中国人民保险公司一家,如今发展到上百家保险机构互相竞争。总的来说,“文革”后改革开放,所有人都得到了机会,生存环境和生活条件或多或少都有所改善,当然个人努力的因素也很重要。

国有企业改革

问:当时那一代年轻人对社会似乎并没有太多焦虑,您对我们这个时代焦虑的年轻一代有何建议?

答:当年机遇是砸到头上,我有时开玩笑说是“稀里糊涂中状元”,而现在的年轻人要自己去争取,要争取自己的未来,那首先要考虑清楚的是自己想要个什么样的未来。所以说,我们原来是被动的,上天是眷顾我们的。现在的年轻人不容易,难度比我们要大一些。对现在年轻人的建议,我觉得找准并培育好自己的三观很重要。

首先要找到正确的三观,然后一直坚守,有定力。三观没有唯一的标准,就是一种能指导你的行为、给人一种可预期的稳定性。

问:1992年邓小平南巡讲话后,市场经济在中国迅速崛起,您当时有被这股市场经济大潮冲击到吗?

答:我真切感受到了市场经济与计划经济的强烈对比,尤其是十四大后。邓小平南巡讲话以后,十四大正式做出要建立市场体系的决定,在这之前,计划经济是命脉、是基础,计划为主,调节为辅,发展生产保障供给。生活中我们也能感受到,全中国人民的衣食住行都要凭票,其实是生产能力不够。

市场经济首先要先建立现代企业制度,现代企业制度标准是产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学,如果1994年大家就开始认真按照这个标准来执行,现在肯定遍地开花了。但是直到现在这些都还没全面建立起来,产权不够明晰,政企不够分开,管理不够科学,很多企业还是需要政府来管理。

这二十多年的建立市场经济体系的实践真的带给我们很多的成就,但同时我们也吞下了不少的苦果。

问:现在保险行业和您当时相比有哪些区别呢?您如何看待保险行业未来的发展?

答:我一直感觉保险业很好,这个行业需求很大,是个朝阳行业。我刚开始参加工作时,我所在的市级保险公司1980年收入200余万,主要业务是企业保险、家庭保险等财产保险。现在我们江苏的市级保险公司许多都是每年几十亿的保费收入规模。

马斯洛需求层次理论指出,人的生存需求满足以后,安全需求的产生是必然的,所以保险业的发展也是必然的,社会发展的越快、越繁荣,人们对于自身安全保障的需求也就更高。从保险密度、保险深度的层面来看,中国保险业还有很大的发展空间。我们参加工作时,保费十块钱、保额一万,现在一百万、一千万的保额都很普遍了。人的价值是不可以金钱来估量的,为什么保险价值定位不一样?因为缴纳保费能力不同,要求保障程度需求不同,从这个角度上说,保险体现了人的价值,保险事业发展的空间依然非常大。

南京市中心夜景

问:作为改革开放重要见证者和中国保险行业一员,您认为未来我国的商业保险将朝着何方发展?

答:展望未来,我国保险业一定会承担应有的使命,满足人们对美好生活的向往。我个人认为,以下几个发展方向值得我们去关注和思考:

第一,回归保障本源。国家和监管部门已经高度关注和推进这个方向,保险业也在积极转型,可以说,保险业回归保障本源是发展趋势。“组织经济补偿、防止灾害损失、积聚闲置资金、为四化建设服务”是八十年代国务院批准的关于保险职能的定位。但保险业如何转型、升级、提高,需要业内广大同仁思考和实践探索。

第二,专业化发展。截至2017年底,我国保险机构共有228家。面对人们日益增长的多层次、多样化需求以及激烈的市场竞争环境,从保险公司微观个体来看,如何实现高质量发展,唯有形成自身独特的专业化竞争优势,走专业化发展道路。

第三,积极参与社会保障体系建设。在社会保障体系建设中,商业保险有其独特优势,例如具有丰富的产品、可以为政府创新服务提供支持;利用市场机制,提高服务质量和效率,减轻财政负担;精算力量等等。近年来,保险业通过参与开展企业年金、职业年金和团体养老保障等,提高企事业单位员工的保障水平,完善多支柱养老保障体系。

除此之外,保险业也要在维护金融安全、服务实体经济、促进社会发展等方面发挥积极作用。

扫一扫 加微信

扫一扫 加微信