“洪范八政,食为政首。”粮食安全始终是事关国计民生和社会稳定的重大战略性问题。虽然我国实现粮食十多年的高产和产量持续增长,但是粮食需求增长更为迅速,粮食生产和消费将长期处于“紧平衡”状态,而且供需缺口会持续扩大。据中国社科院发布的报告预测,“十四五”末我国粮食供需缺口将达到1.3亿吨。我国还远远没有达到粮食安全无忧和可以肆意浪费的境地!因此,必须始终对粮食安全抱有危机意识!然而,随着生活的改善,人们在消费阶段浪费食物也越来越普遍,规模甚至可以说相当惊人。据估计,我国每年被废弃的食物价值高达2000亿元人民币。在消费环节,我国每年浪费食物总量大约折合粮食约1000亿斤,可供养约3.5亿人一年的需要。

习近平总书记高度重视餐桌上的浪费问题,早在2013年,习总书记就对“舌尖上的浪费”就做出过批示,要求充分认识狠刹浪费之风的重要性和迫切性,杜绝“中国式剩宴”。为贯彻习总书记重要指示,2014年,中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于厉行节约反对食品浪费的意见》(中办发〔2014〕22号)。同年,中宣部、国家发改委也出台了《关于开展节俭养德全民节约行动的通知》(中宣发〔2014〕21号),原国家粮食局(现国家粮食和物资储备局)也针对性出台了《关于大力促进节粮减损反对粮食浪费的通知》(国粮发〔2014〕160号)。2020年8月,习近平总书记再次对餐桌上的食物浪费做出重要指示,强调在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围,倡导勤俭节约,反对奢侈浪费,坚决刹住餐桌上浪费粮食的不良风气。对校园场所的食物浪费,习总书记还特别提及,要对切实加强引导和管理,培养学生勤俭节约的良好美德。

一直以来,高校食堂是食物浪费的重灾区。不时有媒体深入高校公共食堂进行采访,如人民网2013年的调查,央视网2017年的调查,均发现大学生的浪费现象十分严峻。从教育部网站公布的数据来看,2018年全国有各类高校2663所,在校大学生数量达到了3833万人,高校数量和在校学生数量均位居世界第一。如果大学生普遍存在食物浪费行为,那么高校食堂场所产生的食物浪费规模将会十分惊人。但是,由于缺少科学数据的支撑,已有研究始终无法有效回应:中国高校食堂究竟有多浪费食物?哪些因素会影响到中国大学生的食物浪费行为?怎样才能有效减少高校食堂中的食物浪费?

因此,为有效回应上述命题,南京财经大学粮食和物资学院(粮食经济研究院)正式开展了一项全国性调查。研究团队按照“1省1校”的原则进行抽样调查,对除西藏、港澳台外的30个省市(自治区)的30所高校进行了正式问卷调查。历时两个月左右,研究团队累计称重30000余次,最终获得9660份大学生高校公共食堂就餐的有效问卷。

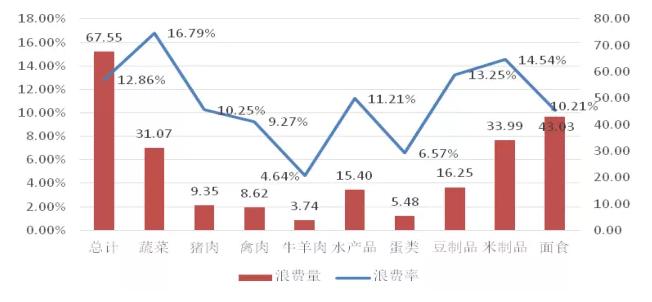

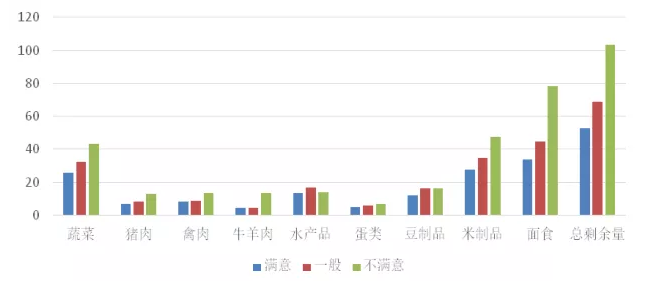

(一)大学生食物浪费情况调查显示,青年大学生在高校食堂就餐时食物浪费现象十分普遍。大约有74%的大学生存在食物浪费行为,平均每人每餐食物浪费量为67.55g,食物浪费率为12.86%。按照最低口径粗略估计,相当于1000多万人一年的口粮被白白浪费。换算成相应的水土资源,这些被浪费的食物则相当于每年有247.91千公顷的良田被白白浪费,每年浪费的农业用水量则达到了 13.11亿立方米。具体品种浪费方面(图1),绝对食物浪费量排前三位的分别是面制品,米制品和蔬菜,每人每餐平均浪费量达到了17.41g,13.76g和12.57g。就浪费率而言,浪费程度排前列的分别是蔬菜、米制品,豆制品,这三大类食品的浪费率均超过了13%。这表明青年大学生在高校食堂就餐时,主要浪费的是主食类,蔬菜的浪费也十分突出,牛羊肉、蛋类和禽肉的浪费则相对较少。

图1 青年大学生的食物浪费情况

(二)影响大学生高校食堂就餐食物浪费的因素

导致个体食物浪费的原因十分复杂,为揭示大学生在高校食堂就餐时浪费的原因,研究团队从个体特征、家庭特征、饮食特征和信息干预四个维度,探索了哪些因素会影响青年大学生的食物浪费行为。研究发现,以下因素对个体的食物浪费行为有关键性影响。

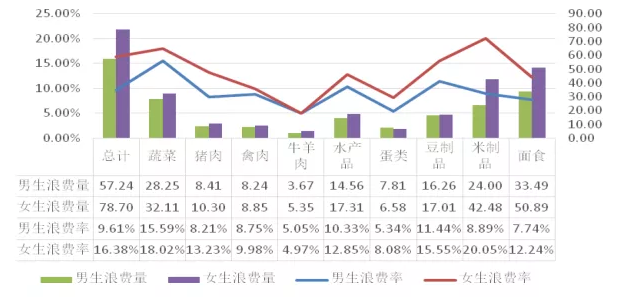

(1)性别。整体而言,女大学生比男大学生更浪费食物(图2)。无论是食物浪费绝对量和相对的食物浪费率方面,女性都超过男性。

图2 性别与食物浪费

(2)学历。本科生在食堂就餐时的浪费比研究生要严重。本科生有食物浪费的比例为74.67%,研究生学历有食物浪费的比例为69.78%。本科生平均每人每餐食物浪费量为62.34g,研究生平均每人每餐食物浪费量为55.35g。

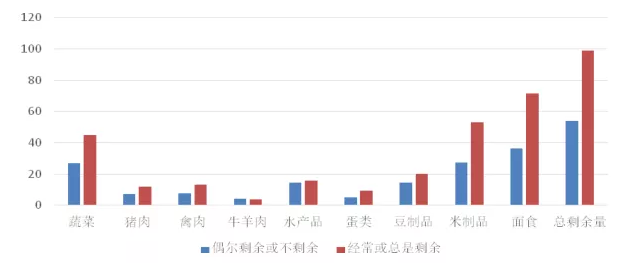

(3)浪费习惯。从日常浪费习惯来看(图3),平时习惯性浪费食物在食堂就餐时产生的浪费更多。说明青年大学生的食物浪费行为有一定惯性,深受个人习惯的影响。

图3 日常就餐剩余情况与食物浪费量

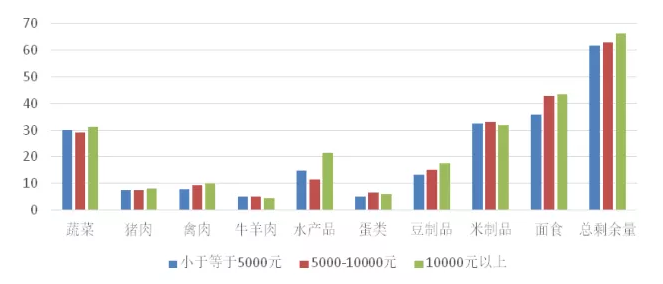

(4)家庭经济水平。家庭经济条件越好的个体越浪费食物(图4)。相对家庭经济收入低的青年大学生,经济收入高的大学生在食堂就餐时食物浪费情况更严重。表明家庭经济条件变优越会助长个体的食物浪费。

图4 不同家庭收入水平的浪费量对比

(5)购置的饭菜重量。按照个体在食堂购置饭菜重量是否超过样本均值,将整体样本区分为两个分样本。发现超过样本均值的那部分大学生,有食物浪费比例达到了77.14%,每人每餐食物浪费量为69.97g。而饭购置饭菜重量小于样本均值的大学生,出现食物浪费的概率为70.42%,相应的食物浪费量为每人每餐52.17g。表明个体饭前购置的饭菜越多,相应的食物浪费越严重。

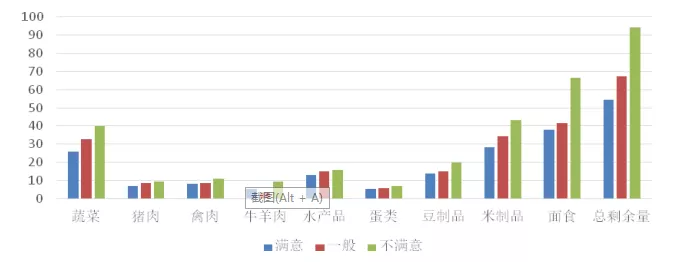

(6)饭菜口味满意度。按照青年大学生对食堂饭菜的满意度进行对比(图5),发现个体对饭菜口味满意度越高,越不可能产生食物浪费。相反,不满意饭菜口味,会加剧其食物浪费行为。

图5 饭菜口味满意度与食物浪费量

(7)饭菜品相满意度。饭菜品相满意度对个体食物浪费行为也有显著影响,当青年大学生对食堂提供饭菜的品相满意度越高时,相应的食物浪费会越少。

图6 饭菜品相满意度与食物浪费量

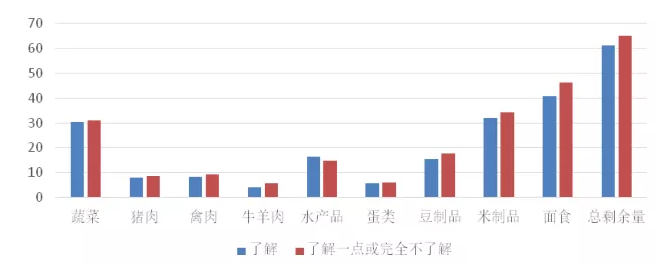

(8)对光盘行动了解程度。“光盘行动”是中国高校开展最广泛的减少食物浪费行动,调查发现被大学生“光盘行动”的了解程度对其行为有影响明显。相对不熟悉这一行动的个体,熟悉这一行动个体的食物浪费相对更少。

图7 对光盘行动了解程度与食物浪费量

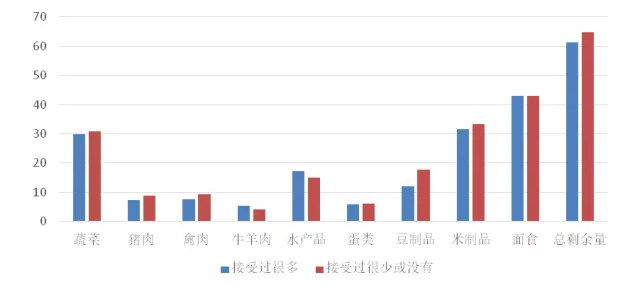

(9)接触节粮宣传频率。节粮宣传情况对个体食物浪费行为也有显著影响。相对很少接受节粮宣传的个体,接受过很多宣传的大学生会更少浪费食物。

图8 接触节粮宣传频率与食物浪费量

总结而言,影响青年大学生食物浪费行为的主要包括:个体层面的性别、学历,日常浪费情况;家庭层面的家庭经济水平;餐饮特征维度的餐前饭菜重量,饭菜口味满意度,饭菜品相满意度;信息干预维度的对光盘行动了解程度、接触节粮宣传频率。表明大学生在高校食堂就餐时的食物浪费行为受多重因素影响。

(三)减少高校公共食堂食物浪费的对策建议

我们的调查表明,大学生食物浪费行为十分普遍,高校食堂场所产生的食物浪费规模十分惊人。中国高校频发的“舌尖上的浪费”现象仍然没有得到有效缓解,迫切需要出台针对性措施来缓解高校中的食物浪费。因此,为减少高校公共食堂场所的食物浪费,提出以下对策建议。

其一,要高度重视女大学生的食物浪费。建议进一步深度挖掘造成女生更浪费食物浪费的原因所在,比如是否因为食堂没有为女大学生提供小份饭菜等等,从而在源头疏导和减少女性的食物浪费。

其二,针对本科生食物浪费更加突出的现象,建议参照国外经验,在本科生培养过程中增加食育类课程,甚至可以列为必修课程,通过教育培养大学生的节约意识,让杜绝食物浪费成为一种内在自觉。

其三,浪费习惯对食物浪费有关键的影响。因此,要加强措施来塑造大学生良好的日常消费习惯,让浪费食物成为一种不被鼓励、不被提倡的行为,而不是放之任之使之成为习惯,甚至是形成浪费光荣的错误观念。

其四,针对家庭经济条件越优越,个体相应食物浪费情况越严重的状况,建议出台措施引导家庭条件好的大学生减少非理性消费。高校可成立食物浪费督查学生自治性群体,对铺张浪费严重的个体进行谈话和监督,为提高大学生参与积极性,可在评奖评优方面纳入食物浪费表现这一因素。

其五,鼓励青年大学生在食堂就餐时,购置饭菜做到合理有度。食物浪费的一个重要原因就是过量的食物供给,建议出台梯度性的价格政策,对超需求标准的食物消费收取更高价格,以有效抑制个体挥霍食物的冲动。另一方面,高校食堂也要适应性的推出小份饭菜,来满足大学生吃好、吃多样化的需求。

其六,要着力改善高校公共食堂饭菜的口味和品相,提升大学生就餐满意度。建议高校食堂提升自身业务水平,加强和学生的沟通,在充分调研基础上,改良、改善饭菜的口味和品相,提供让青年大学生更愿意接受、更喜爱的饭菜品种,以尽可能减少食堂中的食物浪费。

其七,高度重视信息干预在减少食物浪费中所发挥的作用。研究发现,相对熟悉光盘行动的大学生会更少浪费食物,接受更多节粮宣传的大学生会更少浪费食物。因此,为有效减少高校中的食物浪费,还应切实加强对青年大学生的宣传教育,推动“光盘行动”持续展开,并进行多样化、贴近大学生喜好的节粮宣传,让节约粮食成为一种软文化。

(四)进一步延伸:减少食物浪费的长效机制

除了减少高校食堂场所食物浪费的上述微观层次建议,在上述发现的基础上做进一步延伸,提出减少不同就餐场所食物浪费的长效机制,建议在宏观层次从下述四个方面发力:

第一,尽快探索食物浪费专项立法工作,通过法律制止餐桌上的食物浪费行为。法治是解决食物浪费、树立节约新风的重要方式,建议整合现有法律法规,并借鉴国外相关法律(如法国的《食物浪费法案》),加强防治食物浪费专项立法(或者在《粮食安全保障法》中对粮食消费与浪费做出全面规定),形成以专项立法为基本法,其他相关法律互相协调、配合的法治体系。可深入开展调查研究,总结实践经验,广泛听取各方面意见,对过度消费和食物浪费行为进行清晰界定;明确餐饮机构、消费者各自的责任和义务;努力提出务实管用的约束、规范、引导和惩戒措施,建立健全推进防治食物浪费、倡导食物节约的长效机制,比如节约食物的可获得税收减免;一旦发现有人(机构)浪费,任何见证人都可向相关机构举报,按规定予以罚款。通过建立健全法治体系,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则,减少和杜绝消费等环节中的浪费现象。

第二,重视道德引导在节约食物中的积极作用。勤俭节约是中华民族的优良品德。要在全社会大力弘扬勤俭节约的传统美德,做到科学饮食、文明就餐,理性消费,将文明健康、绿色环保的理念融入日常生活。号召人民群众积极参与“光盘行动”,自觉使用公筷公勺,共同抵制浪费粮食、非理性消费等不良风气。建议在公共区域和就餐场所张贴宣传标语,播放公益广告,宣传健康文明的餐饮消费方式。传统媒体、新媒体要广泛宣传勤俭节约先进典型,及时曝光浪费粮食的不良行为、典型案例和推进工作不力的单位。各类餐饮企业、食堂要在显著位置张贴“文明用餐”“厉行节约、反对浪费”“光盘行动”等提示牌,在全社会营造厉行节约、反对浪费的良好氛围。

第三,加快普及各类、各层次学校的食育课程教育。学校食堂是食物浪费的重灾区之一,建议通过教育,让学生知晓中国粮食安全的紧迫感,食物浪费带来的种种弊端,形成文明就餐的理念与习惯,切实做到不浪费。可通过立法形式,在幼儿园、大中小各类学校开展和普及食育类课程教育,营造浪费可耻、节约光荣的氛围,引导学生适量点餐、适量取食,不挑食、不剩饭、不倒饭,自觉抵制铺张浪费行为。

第四,强化各类餐饮机构的社会责任。可通过立法和政策引导,促使餐饮机构要转变经营理念,引导人民群众理性消费。包括采取引导消费者文明就餐、理性消费,适量点餐、节俭就餐;积极推出半份菜和小份菜,为消费者提供多样化选择,试行半份半价、小份适价;要创新服务方式,积极推行“分餐制、公筷制、双筷制”;要在醒目位置设置不剩饭菜标识,推行打包服务;借鉴国外有效经验,探索实行收取食物浪费税(比如韩国法律规定,若客人在外就餐时出现剩余食物,须缴纳数千韩元的“环境负担金”),对主观浪费进行惩戒等多重措施,让消费者在餐饮环境尽可能的少浪费。对餐饮机构没有落实责任的,也要明确相应的惩戒措施,让餐饮机构形成节约食物的内生动力。

扫一扫 加微信

扫一扫 加微信